Nos découvertes : vestiges et collections

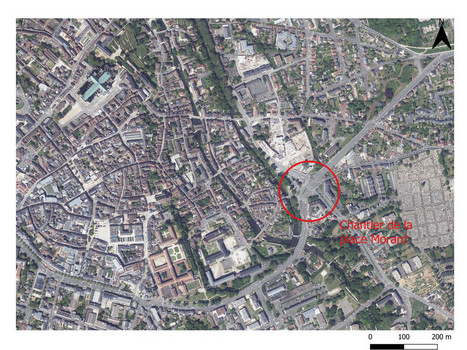

Place Morard

En mai 2024 ont débuté des travaux d’aménagements sur la place Morard pour l’adapter au passage du nouveau bus à haut niveau de service (BHNS). La probabilité de rencontrer les vestiges du système défensif moderne de cette porte étant importante, le Service Régional de l’Archéologie a prescrit une opération de suivi de travaux. Cette dernière a été assurée par C’Chartres Archéologie et s’achèvera en août 2025.

Carte de la localisation de l’opération de la porte Morard

DAO A.Perrin, C’Chartres Archéologie, fond de carte IGN

Le principal point d’intérêt du secteur repose sur la connaissance des fortifications de la ville. En effet, en 1587, en raison des menaces qui planent sur la ville, le Roi ordonne de prendre des précautions. Il est décidé de construire deux ravelins1 pour renforcer les défenses de la ville. L’un, financé par le clergé, est établi en avant de la Porte Morard, l’autre en avant de la Porte des Épars. La construction du ravelin de la Porte Morard débute en 1587. Les vues disponibles semblent indiquer qu’il avait des fossés secs. Il était inachevé lors du siège de 1591, néanmoins il semble avoir tenu un rôle important de dissuasion dans la défense de la ville. Le ravelin est détruit en 1768 pour l’agrandissement d’un champ de foire. L’ampleur de cette destruction est inconnue.

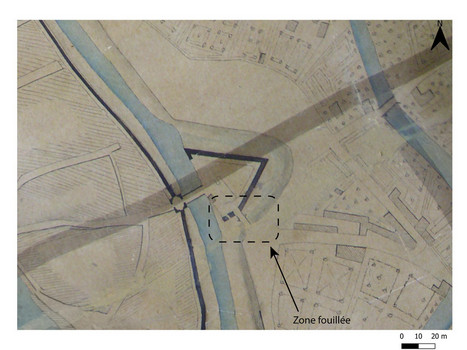

En complément de ces données historiques, nous disposons de plusieurs vues anciennes, mais surtout d’un plan des fortifications de Chartres réalisé par M. Ligeon en 1729 dont voici un extrait :

Extrait du plan dit de Ligeon avec la localisation des vestiges fouillés

DAO A.Perrin, C’Chartres Archéologie, plan de Ligeon, médiathèque de Chartres (BMC4587)

C’est sur la base de ces connaissances que l’opération de suivi archéologique des travaux a pu commencer. Elle a été réalisée par une équipe permanente de 2 à 3 archéologues, renforcée brièvement si nécessaire.

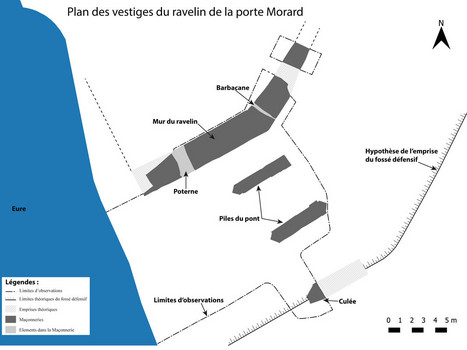

Les premières traces du ravelin sont apparues le 12 juillet 2024, lors de la réalisation par la société Eiffage d’une tranchée. Le mur d’enceinte sud du ravelin est alors apparu à moins de 35 cm sous le niveau de circulation. Sous la supervision des archéologues, cette maçonnerie a été dégagée sur une longueur d’environ 15 m et sur une hauteur de plus de 3 m. Le bon état de conservation des maçonneries a incité à les conserver au maximum, afin de les intégrer au projet d’aménagement. Pour faciliter la valorisation des vestiges, des sondages et dégagements supplémentaires ont été réalisés à partir de septembre 2024. Grace à ces derniers, les deux piles et la culée2 du pont d’accès au ravelin ont été mises au jour.

Le fait d’avoir pu dégager une partie de la culée de l’ouvrage nous permet de connaître la largeur du fossé défensif, ici 15 m. La profondeur de ce dernier demeure inconnue, car les sondages archéologiques ont dû se limiter à la cote de fond du projet d’aménagement.

Il faut également noter que sur les piles, la culée et le mur d’enceinte il reste des traces d’un enduit de chaud rosâtre. C’est le signe que l’ensemble de l’ouvrage a bénéficié au cours de sa période d’utilisation d’au moins une campagne d’entretien importante.

Vue drone des vestiges du ravelin de la place Morard

Cliché de J. Rossignol, C’Chartres Archéologie.

Plan des vestiges du ravelin de la place Morard.

DAO A.Perrin, C’Chartres Archéologie.

Globalement les différents éléments du ravelin qui ont été mise au jour sont les suivants :

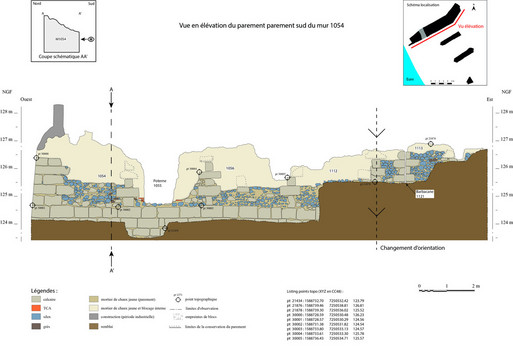

Le mur sud du ravelin est le vestige le plus massif qui a été découvert. Il a été construit en une fois et est composé de rognons de silex noyés dans un mortier de chaux jaune. Cinq harpes3 composées de blocs de calcaires taillés rythment l’ensemble de l’élévation de ce mur. La partie supérieure du mur a été récupérée. Les trois assises supérieures de fondations de l’ouvrage ont pu être observées. Elles sont composées, comme pour les harpes, de blocs de calcaires taillés.

Au sein de ce mur une barbacane4 et une poterne5 ont été observées. Cette dernière a été réalisée en perçant le blocage6 du mur sud du ravelin. Des traces de réfection et d’entretien sont visibles sur le sol et les parois de la poterne. Il ne reste aucune trace de la porte d’entrée de l’ouvrage qui se situe dans l’axe du pont. L’ensemble de cette structure étant situé beaucoup plus haut, presque au niveau de circulation actuel, elle a donc été complètement récupérée.

Vue de l’élévation du mur sud du ravelin de la porte Morard

DAO A.Perrin, C’Chartres Archéologie.

Les deux piles du pont menant au ravelin sont construites de manière identique au mur d’enceinte. Leurs fondations et leurs avant-becs7 sont constitués de blocs calcaires taillés parfaitement assisés et leurs parties supérieures sont constituées d’un blocage en rognons de silex liés par du mortier de chaud jaune. Enfin, des départs d’arcs en blocs calcaires taillés nous indiquent qu’il existait des arches entre les deux piles et la culée. Elles nous permettent également d’indiquer que le pont avait une largeur d’environ 4.80 m. Il n’y a en revanche pas de traces de départ d’arche entre le mur d’enceinte et la première pile, il nous est donc impossible de déterminer si le pont était ici dormant8 ou à levis. La deuxième hypothèse reste néanmoins la plus probable.

Vue de la face est de la pile de pont n°1, le départ l’arche du pont entre la pile n°1 et 2 est visible.

Cliché de A. Perrin, C’Chartres Archéologie.

Les opérations de suivi de travaux, malgré les contraintes qu’elles imposent, nous ont permis de détailler notre connaissance du système défensif de la porte Morard. Le premier élément qui ressort de cette opération correspond à l’homogénéité des matériaux et méthodes de constructions observées sur le ravelin et les maçonneries du pont, qui indiquent que l’ensemble a été construit en une seule phase. Le second élément est l’extrême similitude entre le ravelin de la place Morard et le ravelin de la place des Epars fouillé par l’Inrap en 2004 lors de l’opération Cœur de Ville, qui est construit lors du même programme de consolidation des fortifications de Chartres.

Photo du ravelin de la place de Epars

Cliché INRAP, 2004

Pendant près de 180 ans d’existence, la seule modification de la structure du ravelin qui a pu être observée sur ce tronçon est le percement de la poterne comme nous l’avons vue plus haut. Cette dernière permettait de disposer d’un accès simple au fossé défensif, notamment pour faciliter son entretien. Les traces de réfections, qui sont présentes sur le mur extérieur du ravelin et le pont, indiquent ainsi que l’ouvrage a été entretenu pendant au moins une partie de son histoire.

La fouille d’une partie du fossé n'a pas donné d’information supplémentaire sur cette période de fonctionnement du ravelin, car il n'a pas été possible d'en atteindre le fond et donc d'observer les niveaux liés à sa période d’activité. Pour ces mêmes raisons, il n'a pas été possible de déterminer si ce dernier était en eau ou sec. La documentation iconographique ne permet pas de trancher, étant donné que le fossé y est représenté en eau ou sec selon les sources. L’hypothèse la plus probable, en s’appuyant notamment sur la présence d’avant-bec sur les piles du pont, c’est que le fossé était en eau de manière saisonnière.

L’observation des niveaux de remblai identifiés dans le fossé indique que le ravelin est plus « récupéré » que détruit en 1768. En effet, il y a très peu de traces de démolition (blocs de maçonneries et blocs de mortiers) dans ces remblais, qui ont essentiellement livré des fragments de céramiques datant de la seconde moitié du XVIII° siècle et des déchets.

Bien qu’à partir de 1768, le ravelin cesse d’exister en tant qu’ouvrage défensif, le mur de sa gorge9 va continuer à servir de mur de soutènement, un mur vertical permettant de retenir un volume de terre, au-dessus de l’Eure. Un parapet10 maçonné est ainsi ajouté sur ces maçonneries qui sont toujours visibles.

Vue de la poterne du ravelin au centre et du parapet construit sur le ravelin à gauche.

Cliché de A. Perrin, C’Chartres Archéologie.

Les observations archéologiques indiquent que plus nous nous éloignons de l’Eure, plus l’ouvrage a été intensément récupéré. Le mur nord n’ayant pas été observé, il est impossible de savoir si ce phénomène touche l’ensemble de l’ouvrage. Dans l’état actuel des connaissances, il est néanmoins possible de proposer une restitution du plan complet de l’ouvrage à l’aide des représentations anciennes de ce dernier et ce malgré l’imprécision inhérente à ce type de documentations.

Lexique :

1 Ravelin (ou demi-lune) : Fortification avancée en forme de « V » couvrant la courtine. Contrairement au bastion, le ravelin n’est pas relié à la fortification principale de la ville.

2 Culée : Appui d'extrémité d'un pont.

3 Harpe : L’ensemble des moellons et blocs superposés disposés en alternance en panneresses et boutisses pour former un chaînage.

4 Barbacane : Une barbacane est une étroite fente verticale pratiquée dans un mur de soutènement pour faciliter l'écoulement des eaux d'infiltration provenant de la masse de terre soutenue (l'eau piégée derrière un mur accentue la poussée des terres).

5 Poterne : Porte secondaire d'une enceinte donnant le plus souvent sur le fossé.

6 Blocage : Débris de moellons, de briques, liés avec du mortier pour remplir les fondations d'un bâtiment ou pour former l'intérieur d'un mur entre deux parements.

7 Avant-bec : Partie profilée en forme d’éperon située en amont d'une pile de pont, en opposition aux arrière-becs situés en aval.

8 Pont dormant : Un pont établi sur un fossé et qui est fixe, contrairement au pont-levis.

9 Gorge : Partie d'un ouvrage placée du côté le moins exposé, vers l'intérieur de la place.

10 Parapet : Un parapet est un mur à hauteur d'appui en bordure d'un élément en élévation (ponts, terrasses) qui sert à éviter les chutes de personnes.